【中国旅行】前漢武帝の陵墓「茂陵」を訪ねる

西安近郊にある前漢の武帝の陵墓「茂陵(博物館)」の訪問記です。

前漢第7代皇帝・武帝

武帝(在位:紀元前141年-紀元前87年)は漢の第7代皇帝です。漢(前漢)に最も勢いのあった時期の皇帝として知られます。

武帝の先代、先々代の景帝(父)、文帝(祖父)は堅実な政治を行って国の財政を豊かにしたことで、この2人の時代は「文景の治」と呼ばれています。

武帝はこの恩恵を受け継いで、長らく北方民族の匈奴の領土となっていた西域の攻略に力を入れます。この外征の成功によってシルクロード文化の幕が開くことになります。

玄奘が20年の歳月をかけてインドに赴き仏典を長安に持ち帰ったのはこの600年以上後のことになりますが、その基礎を築いたのがこの武帝の時代だと言えるでしょう。

「史記」を著した司馬遷

有名な歴史書「史記」を著した司馬遷もこの時代の人です。

司馬遷は災難な人で、北方民族の匈奴の捕虜になった友人の李陵をかばったことで武帝の逆鱗に触れ、宮刑を命じられました。ちんちんをちょん切られてしまったのです。

李陵は自軍の数倍もの匈奴を相手にやむなく降伏をしたものでした。宮刑に処された司馬遷は牢獄で失意の中、自分がこれから為すべきこと、すなわちこれまでの中国の歴史を纏め上げるという決意を確固たるものにするのです。

このときの李陵と司馬遷それぞれの心の移り変わりを作家中島敦が「李陵」の中で描いています。

中島敦の小説は青空文庫でも無料で読めます。

「茂陵」を訪ねる

武帝の陵墓「茂陵」は西安の西、「興平(シンピン)市」にあります。

茂陵から出土した品々を展示している「茂陵博物館」は地球の歩き方にも掲載されている著名な観光地です。

わたしが「茂陵博物館」を訪れたのは2015年のことで、記憶が不確かなことが多いのですが、直接博物館には行けず、路線バスに乗って茂陵付近の街まで行き、そこから農村の道を3,4キロ歩いて「茂陵博物館」に向かいました。

現在「百度地図」で検索すると、このような結果が出ます。わたしはこの経路を使ってないので保証はできませんが、参考にはなると思います。

農村を3,4キロも歩くのはくたびれますが(帰りもあるので倍歩く)、目的地を漫然と往復するだけが旅ではありません。

日本の農村とはまた一味違った風景が見られるのはわたしの楽しみのひとつです。

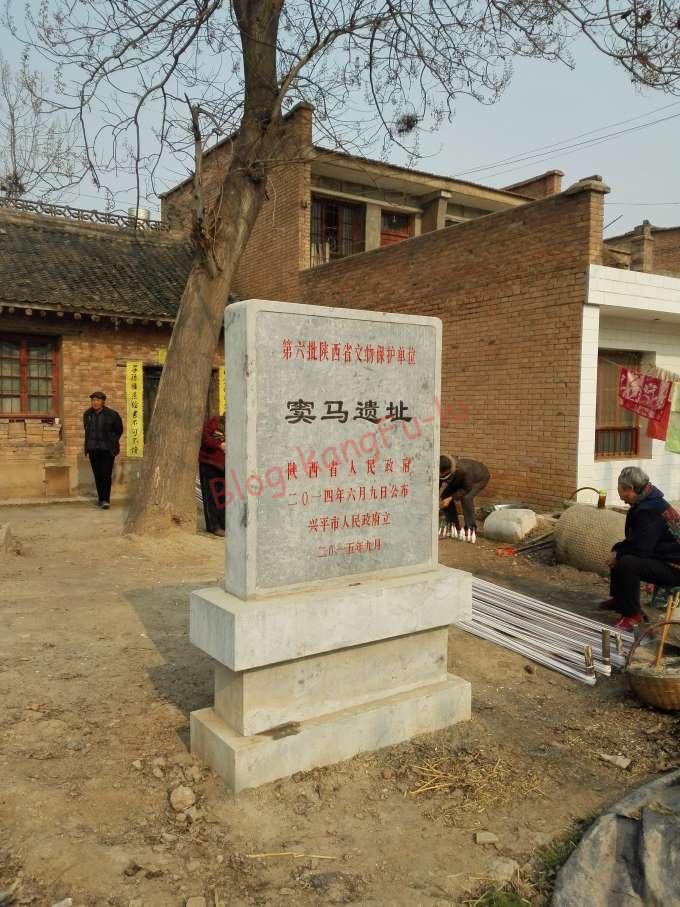

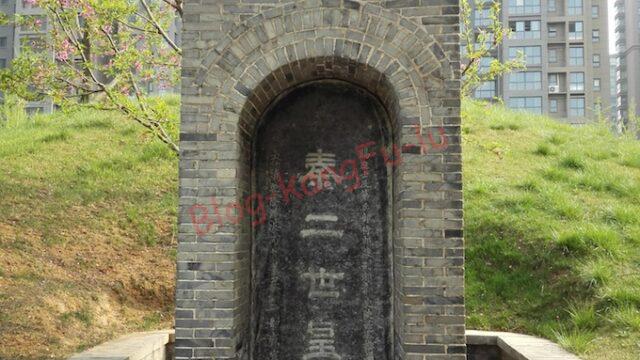

途中で見かけた石碑。「窦马遗址(ドウマー遺跡)」とありますが、なんの遺跡かはわかりませんでした。茂陵に関連したものとは思いますが、、、

茂陵博物館に到着しました。

博物館といっても中国の伝統家屋「四合院」を模した、四角形の敷地に東西南北に建物を配置して建て、中庭ができるような形のものです。

各棟に武帝時代が即位して亡くなるまでのダイジェストを人形を使って紹介する展示館、出土品の展示館などがあります。

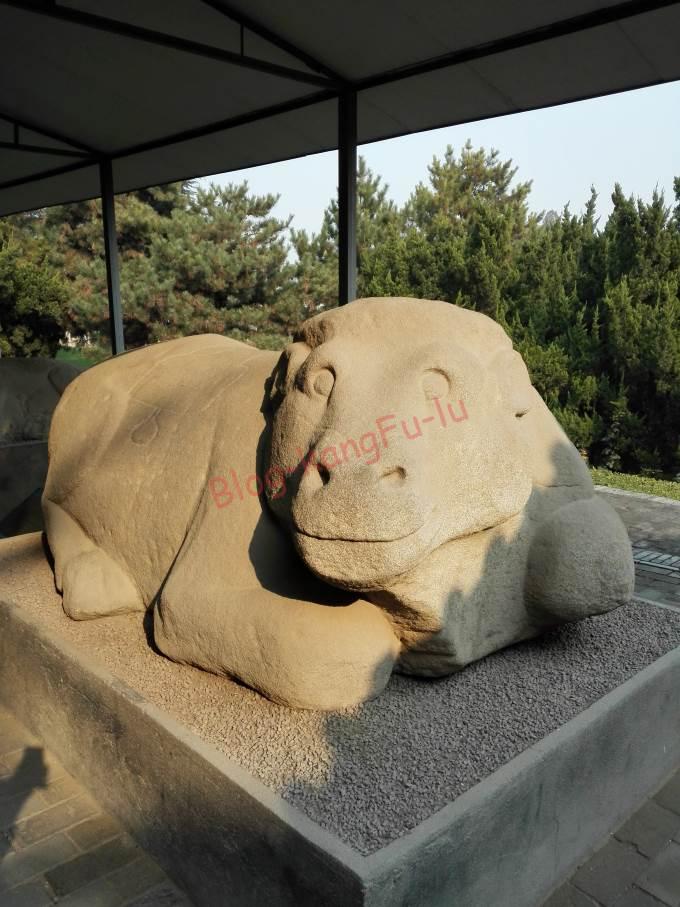

中庭にはかなりサイズの大きい石像が展示されています。馬や牛、兵士を模ったものもあれば、これは何だろうという少し不気味な石像もあります。

石と土の違いはありますが、始皇帝の兵馬俑のような、リアルな兵士像はないようです。兵馬俑の兵士は人物の顔や手足の作りも精細にできていましたが、この博物館に展示されている像は大らかな印象を受けます。

基本的に武帝の時代に特化した展示のみなので規模は大きくありませんが、その分忙しなく見物する必要もなく、ひとつひとつをじっくり見て歩くことができます。お客さんも私を含めて数人のみで、タイミングもよかったこともあります。

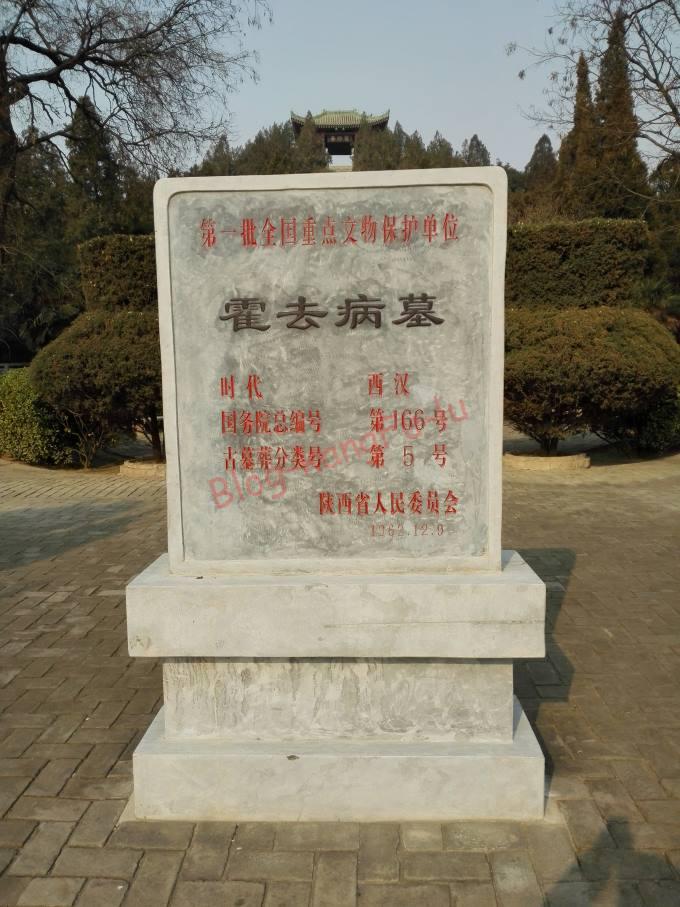

霍去病

博物館の正面奥には西域攻略で活躍した将軍「霍去病(かくきょへい)」の陵墓があります。

叔父の将軍「衛青」に従い18歳の若さで匈奴征伐に赴き、いくつもの功績を上げましたが、若干24歳で病に倒れた悲劇のヒーローといったところです。「去病」という名前は病が去るということで付けられたそうですが、、、

陵墓に登る途中にある石は、撫でると病が治るという言い伝えがあります。

現在の甘粛省酒泉市は、戦に勝った霍去病が泉に酒を注ぐと泉から酒が湧き出てきて尽きることがなかった、という伝説から名付けられた地名です。

衛青

博物館の敷地の外には、博物館の敷地の塀を挟んで霍去病の陵墓と並ぶように叔父の衛青の陵墓があります。

なんなんですかこの扱いの違いは。

霍去病が小さい頃から功績も十分上げ、堅実で兵士思いだったとされますが、地味だったんでしょうか。というか、地味じゃダメなんでしょうか。

ドラマ性がないとこうも扱いが変わるというのは、中国という国で生きることの厳しさがひしひしと伝わってきます。

そんなことを思いながら茂陵博物館を後にしました。

その日帰ってから気づいたのですが、そういえば肝心の武帝のお墓はどこに?

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3bf940a4.36c8f1d3.3bf940a5.2f90f642/?me_id=1413011&item_id=10006379&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsmilemakershop%2Fcabinet%2Fesim%2Fxgc-1-asia.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f76efae.9ac0b86d.2f76efaf.6009ea1e/?me_id=1245494&item_id=10000770&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkikyoya%2Fcabinet%2F05999554%2Fimgrc0120746249.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)